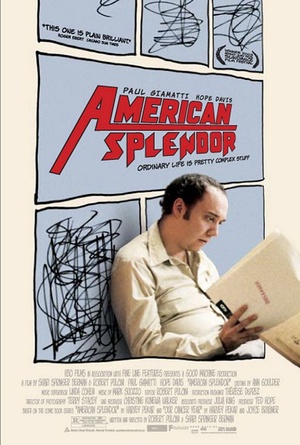

American Splendor (USA 2003, Regie: Berman / Pulcini,

Buch: Harvey Pekar u. a., mit Paul Giamatti)

Manchmal kann alles ganz einfach sein. In einer Zeit,

in der spektakuläre Kinoplots den Zuschauer nicht mehr unbedingt

vom Hocker reißen, weil sie sich alle irgendwie zu wiederholen

scheinen, rückt wieder etwas Spannenderes nach vorne: Der Mensch

selbst.

Der Mensch in „American Splendor“ heißt Harvey Pekar,

und es gibt ihn wirklich. Harvey Pekar zelebriert in all seiner Ungewöhnlichkeit

das Gewöhnliche. Er ist Aktensortierer im örtlichen Krankenhaus

von Cleveland. Das ist nicht aufregend.

Als Ausgleich sammelt Harvey Jazzplatten und Comics; seine Wohnung sieht

ein bisschen so aus wie das Lager eines Entrümpelungsservices.

Das ist kein Ort der Zuflucht für Frauen, die es dementsprechend

nicht besonders lange bei Harvey aushalten. Sogar, wenn sie ihn geheiratet

haben.

Manchmal aber passieren Zufälle im Leben. Harvey trifft auf einem

Flohmarkt, wo sonst, einen netten jungen Zeichner. Einen Menschen, der

mit ihm die gleiche Wellenlinie hat. Harvey erzählt dem Zeichner

von seiner Idee, Comics über das normale Leben zu schreiben statt

über Superhelden – darüber, wie einem der Fahrradschlüssel

in den Gully fällt, oder wie man mit seiner Freundin über

das Spülen von Geschirr diskutiert.

Zeichnen kann Harvey nicht, wie seine Versuche definitiv beweisen. Aber

Harvey hat die Ideen und die Texte. 1976 veröffentlicht er zusammen

mit dem Zeichner vom Flohmarkt die erste Ausgabe seines Comics, „American

Splendor“ – ein Comic, der unspektakuläre Szenen aus

seinem eigenen Leben erzählt. Der Name des Zeichners wird bald

in aller Munde sein: Es ist Robert Crumb, heute eine Legende der Comicwelt

(z. B. „Fritz the Cat“). Auch Harvey erlangt Kultstatus,

seine Comicreihe wird Dauerläufer und berichtet bis heute aus seinem

„normalen“ Leben, mit wechselnden Zeichnern. Durch seine

Werke wird Harvey sogar endlich die Frau finden, die perfekt zu ihm

passt. Er wird in Talkshows eingeladen werden. Und schließlich

wird sogar ein Spielfilm über sein Leben produziert - dieser hier.

Die ganzen Ereignisse ändern aber nichts Grundlegendes. Harvey

Pekar bleibt so, wie er ist: Ein unverfälschter, ehrlicher Charakter,

der sich vom gesellschaftlichen Erfolg nicht beirren lässt, sondern

einfach weiter sein Leben lebt. Der weiter seine Akten sortiert und

mit den Arbeitskollegen über Gummidrops diskutiert.

„American Splendor“ ist Film, der das Gefühl unglaublicher

Authentizität verbreitet. Das ist erstaunlich, weil er ein abgeleitetes

Werk ist – zum Großteil die Verfilmung mehrerer Comics.

Die Filmautoren haben es klug angestellt: sie benutzen die Herkunft

ihrer Geschichte als Stilmittel, indem sie Sequenzen immer wieder mit

Comictexten einleiten. Darunter leidet die Glaubwürdigkeit keineswegs;

der Film schafft es vielmehr, eine zuvor noch nie gesehene Symbiose

aus Spielfilm, Comic, Dokumentation und Biographie herzustellen. Insoweit

betritt „American Splendor“ filmisches Neuland – Neuland,

das vermutlich nicht allzu oft wieder betreten wird. Weil die Konstellation,

dass der Comic einfach nur das „normale“ Leben des Comiczeichners

erzählt, ziemlich einzigartig ist.

Spannender umso mehr: Die Verquickung der Kunstformen Film, Comic und

Biographie, die im Verlauf dann sogar den realen Harvey Pekar in die

Erzählung mit einbezieht – als Gegenstück und Ergänzung

zu dem Filmcharakter Harvey Pekar – funktioniert, ohne dass man

groß darüber nachdenken muss. Eine inszenatorische Leistung,

die man nicht hoch genug würdigen kann. Trotz der ungewöhnlichen

Erzählebenen fiebert man mit Harvey Pekar, seinem Leben, seinem

Schicksal. Groß sind die Momente, wo man ihn dokumentarisch sehen

darf – als ungehobelten Letterman-Talkgast oder als alten Mann,

der die Herstellung des Films selbst reflektiert. Hier wird deutlich,

wie dicht der Film an der realen Figur des Harvey Pekar dran ist.

So wird „American Splendor“ zum Meilenstein des amerikanischen

Kinos, zum Gegenentwurf zur Bruckheimer-Welt. Selten ist es gelungen,

die Normalität derartig spannend darzustellen – und derartig

glaubwürdig. Dies ist auch Kameraführung und Produktionsdesign

(Thérèse DePrez, die sich auch für „High Fidelity“,

„Happiness“ und „Living in Oblivion“ verantwortlich

zeigte) zu verdanken. „American Splendor“ wurde für

den Oscar nominiert, gewann den Großen Preis des bedeutendsten

US-amerikanischen Filmfestivals Sundance und den Kritikerpreis in Cannes.

„American Splendor“ erzählt uns von Menschen, die wir

nicht vergessen werden. Menschen, deren Lebenseinstellungen unser eigenes

Leben bereichern werden. Und das ist es, neben allen sonstigen Vorzügen,

was den Film so bedeutsam macht.

Fazit: Der Mensch präzise beobachtet - köstlich! * * * * *

Eine Filmkritik von Stephan

Brüggenthies (www.brueggenthies.org)

Ursprünglich veröffentlicht im Kölner Stadt-Anzeiger.